意色樓說:「好耐冇見」!《公開跟秘密之間》問世後,一二到二一,九年間,江山已改,人面全非:陣容變了又變,元老只剩梁穎禮一人,另一靈魂陳浩南猶在,千手觀音 Wilmer 頂上長年出缺的貝斯手,還有由樂迷變成員的新鼓手應家樂(彷如 John Fruciante 加入 Red Hot 的夢幻故事)。當同輩樂隊都差不多全然消聲匿跡,意色樓在仍在頑固掙扎。

一直以來,意色樓的音樂於我來說,是絕對的自我、陶醉、任性,一直探索人性情色肉慾各陰暗面,時而沉溺、時而看破;聲嘶力竭、率性地混亂卻又能呈現一種詩意的和諧。這些年來我與意色樓的歌建立了深厚關係,好些歌曲與生命中某些畫面交織著,看演出多到說得出哪首歌哪次演繹最夭心夭肺。意色樓出歌梗係期待,但聽愛團新作總像一場冒險 —— 一方面怕失望,老band就怕他們mellow、硬不起來了;另一方面又怕自己聽唔明,跟不上樂隊的步伐。

聽著〈恍然嚮往的瞬間〉,第一印象竟是:非常清新可口,直頭係秋高氣爽!一個懸念般的結他feedback,「啪」的一下tom鼓後就直直地衝衝衝,結他貝斯齊齊整整的掃一組A大調和弦,竟是意料之外的青春爽朗;這歌毫無疑問是意色樓最易入耳的一首。浩南那掃得瀟灑的輕 overdrive 結他 tone 還是一聽就認出,明明可以彈得很炫但就喜歡掃掃擦擦,興起就輕輕來個 octave,瀟灑非常;大量 overdup 的 feedback 暗暗推波助瀾。Wilmer 厚重但靈巧的 bass 為樂隊找回重心,正反拍縱橫交錯,有時就跟結他對著幹,為歌增添許多生氣。應家樂的鼓打得不算花俏,節奏簡單但恰如其分,穩穩地推著歌上山下海。禮一開口毫無疑問就是意色樓了,一段唸口簧聽著實在太可愛。但這重逢還是有丁點陌生,好像就是太過直截了當?一直盤踞著意色樓歌的糾結和錐心呢?但他們彷彿就猜到你心中的嘀咕 ——「太過直接又不是你的風格」。「音符跟文字吵架」,答案自然在歌詞裡頭。

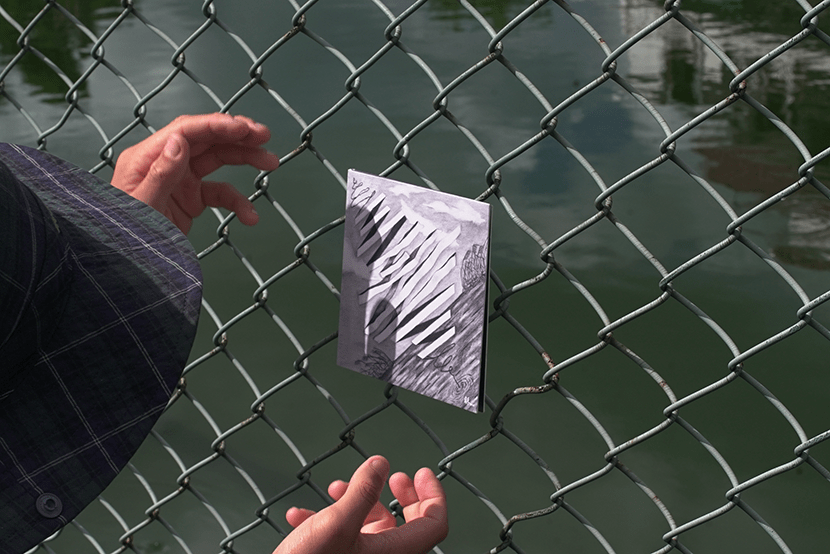

一開口唱:「好耐冇見 / 你還好嘛」—— 親切得過分,但又有點見外;恍然大悟,原來歌裡歌外也是重逢。但「重逢」之前必然是「別離」。太多的別離,地域的區分、欄柵的裡外、陰陽的相隔。最近大家都還在處理撕裂遺留的疼痛,這首單曲已多走了好幾步。不過文藝創作的前瞻多是反饋當下。設想重逢時的窘迫,是埋伏於「這 / 那」、「裡 / 外」、「生 / 死」的前因後果,重逢不一定可喜,反而可能逼迫我們面對某些過去、內疚、罪業。見面時胡扯著天氣、暄寒問暖,本來就言詞拙劣的二人更不知從何說起。「喺腦海裡面偷渡並且遇溺」是全首歌最精妙生動的一句,亦最耐人尋味 —— 我們拼命躲避著什麼,淪落得只能欺騙自己,卻偏偏逃不掉,甚至迷失了?又躊躇兩人的關係是否已然改變,當初的默契不再。

我想這段時間給很多人的印象也是:一切劇情像劇本預定好的一一展現,除了 shit 就只有更 shit,你想梳理脈絡,但越想就越不明白,又或者想通了但心實在「唔啹」,「 等到一切結束仍然企喺十字路口中間 」。無力、好攰、消沉,要走了,都明白的。但是,「行動係要將過度嘅浪漫降落/而温度升起 / 欄干後方有一條未知嘅路徑 / 好似自律嘅冒險家一樣跨過去」—— 行動是否只專屬某單一時空場合的事嗎?離開了現場、一切結束後,我們就是否不再行動?被區隔的你和我是否停滯了,不再前行了?如何在激盪膨脹的氣氛中保持冷靜,在熱情退卻、逆境之時保持溫度,遇上未知卻提起勇氣結伴前行,是我們的必修課題 ——「自律」、「冒險」的心是每一個行動者,亦即你和我,需培養、保存的情操與修為。

這首歌一而再使用反問的句式亦相當精彩。「可以嘛」一問二問三問,既是邀請又是當頭棒喝。「難道這樣都產生分別 / 哪裡有承諾擔保不決裂」一句亦很有趣,「難道」一問表達一種詫異,後一句卻是不得不接受的無奈。對聽者提出問題一方面顯示歌者不介意曝露自己的不確定,讓我們窺見歌者的脆弱(vulnerability),亦將聽歌這種單向被動的狀態一下子變成互動。聽者也不得不動起腦筋來,繼而產生親切感和共鳴。的確,與同伴的羈絆難道真的是一種一勞永逸的契約?對他人「永遠不變」的假定又代表我們是否真的與君同行呢?

作為一個也是夾 band 的人,我一直對其他樂隊的創作歷程很感興趣,好奇其他的創作人如何將這兩種截然不同的媒介拉長鬆開撳扁搓圓成為瀨尿牛丸 —— 一加一能否大過二?這首歌是有趣的個案:青蔥爽勁、玉樹臨風的曲式,歌詞訴說的卻是兩人支支吾吾,隱晦又暗藏鬱結。兩者撞上,竟然就是一種坦然的釋懷,就是歌詞裡「下雨的晴天」—— 像電影劇本般以處境佈局點題。悲憤、傷重後仍處之泰然,養晦韜光,直飛心內嚮往的瞬間,歌者對我們打氣、勉勵;這歌想必是意色樓最積極的一首了吧。

文:張臻善

David Boring 結他手,急症科醫生,深切治療部學徒,麻醉科字母人。深信擺脫文青詛咒的唯一出路是nerd到最底。